私は企業で化学製品の研究開発をしています。また、学生時代には、将来は大学で研究を続けて大学教授へのキャリアを目指そうとしたこともあります。

こんな私が、化学研究者になるにはどうすればいいのかをわかりやすく説明します。

高校生や中学生など、進路や将来の職業として化学研究者を考えている方に参考になればうれしいです。

化学研究者になる方法は意外と知られていない

Googleで「化学研究者になるには」と調べても、あまり具体的な方法を見つけることができませんでした。それなら私が詳しく説明しようと思ってこの記事を書くことにしました。

高校生や中学生向けの「職業図鑑」には様々な職業が書かれています。しかし、職業図鑑に「研究者」という項目があっても「化学」「電気・電子」「情報通信」「生物」「エネルギー」「宇宙」などをまとめて書かれていることが多いです。また、そもそも「研究者」という職業が紹介されていない職業図鑑さえあります。

化学研究者って何人いるの?

科学技術研究調査(統計メモ帳)によると、2022~2024年の化学研究者の総数は約5万3千人で一定でした。

日本の就業人口約6800万人の中では、約0.7%です。少ないですね。職業図鑑に紹介されなくても仕方ないかもしれません。

化学研究者になるには?

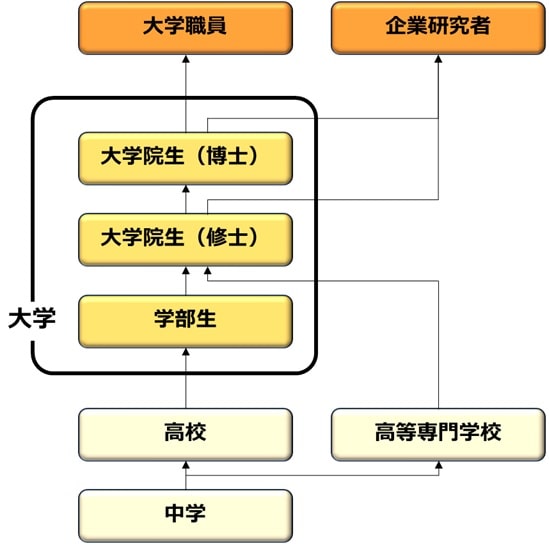

中学生から大学職員(助教、准教授、教授)や企業研究者になるまでの一般的なフローを説明します。

まずは中学、高校を卒業して、大学に入学します。大学では化学系の研究室のある学部を選びます。工学部や理学部が一般的です。大学によっては、違う名前の場合もありますが、化学系の研究室がある学部であれば大丈夫です。

中学卒業後に高等専門学校に進み、高専卒業後に大学院入試を経て大学院に入学することもできます。私が行っていた大阪大学の大学院では、学部からの進学が約60人に対して、高専や他大学から進学してくる人も毎年数人いました。

大学には学部生、修士課程の大学院生、博士課程の大学院生がいます。それぞれ簡単に説明します。

| 学部 (4年間) | 一般教養に加えて、化学の基礎について学びます。学生実験と呼ばれる化学実験の基本操作や実験結果を観察・考察する方法を学びます。これは大学院で研究や実験をするための練習です。 4年目の4回生からは研究室に配属され、指導教官のもとで研究や実験をします。研究テーマは、指導教官に与えられますが、研究室より内容はさまざまです。 自分が興味のある研究内容の研究室を選ぶことが重要です。 |

| 修士課程 (2年間) | 基本的に研究室で生活します。指導教官から研究の進め方を教わりながら、下級生を指導する立場にもなります。 大学院にも講義はありますが、内容は化学関係のみになります。 修士課程では、研究・実験・学会発表・論文投稿など、研究者としてのスキルを磨きます。 研究成果をうまく出せた人は学会発表・論文投稿などができます。しかし、研究成果が出せなければ内容の薄い学会発表になったり、論文投稿ができなかったりします。人により差が出てきます。 |

| 博士課程 (約3年間) | 引き続き研究室で生活します。博士課程では大学の講義はなく、研究・実験・学会発表・論文投稿に没頭します。 研究内容は、指導教官に与えられた修士時代のテーマを発展させる場合や、自分で考えた新しいテーマをすることもあります。 博士課程では担当教授が認める業績(論文の質や数)を満たさなければ卒業が認められないため、プレッシャーがかかります。 |

学部から修士課程に進学する場合は化学に関する試験があります。ただし大学入試のようなものではなく、少なくとも内部進学の人は受験すれば全員合格する程度の難易度です。もちろん受験対策としてある程度の勉強は必要ですが。

高専から大学院修士課程に入学する場合も試験があります。こちらは過去問が手に入らない分、少し難易度が高いかもしれません。

修士課程から博士課程に進学する場合には試験はありません。指導教官や担当教授が認めれば進学となります。

大学職員になるには

大学職員(助教、准教授、教授)になる場合、旧帝大またはそれに準じる有名大学の博士課程を修了している方が有利です。さらに、大学職員の公募では業績を添えて応募するため、論文の質や数が十分にあることが求められます。担当教授からの推薦も得なければなりません。大学職員は目指す人の数に対して採用枠が少ないため、難易度は高いです。

大学職員になることができれば、自分の責任で研究テーマを決めて研究をすることができるため、比較的自由度が高い環境を得ることができます。

企業研究者になるには

企業研究者になる場合も、少なくとも大学院修士課程は卒業しておく必要があります。大学院博士課程を修了してからも、企業研究者になることはできます。

大企業の中には、研究者の大半が旧帝大卒業生という会社もあります。就職先の幅を広げたい場合は旧帝大またはそれに準じる有名大学を卒業しておいた方がよいでしょう。

20~30年前くらいは、教授推薦という推薦状をもらえれば形式的な入社試験で企業に就職することができた人もいました。しかし、最近は教授推薦といったものはなく、超有名大学の学生でもリクナビなどの一般公募で入社試験を受けます。その後、数次の試験や面談を経て採用されれば、企業研究者になることができます。

参考:化学系の研究分野

大学でどのような化学系の研究をしたいのかイメージできるようにするため、一般的な化学系の研究分野の例を挙げます。

新規材料開発

- 高分子材料(プラスチック、エラストマー、バイオプラスチックなど)

- 無機材料(セラミックス、ガラス、酸化物など)

- ナノ材料(カーボンナノチューブ、量子ドット、ナノ粒子など)

- 光学材料(発光材料、透明導電膜、フォトニクス材料など)

- 電子材料(半導体、誘電体、磁性材料など)

- エネルギー材料(太陽電池材料、電池材料(電極、電解質など))

- 構造材料(軽量高強度合金、複合材料など)

反応開発・合成化学

- 有機合成化学(医薬品合成、天然物合成など)

- 高分子合成(リビング重合、縮合重合など)

- 無機合成化学(錯体合成、無機化合物合成など)

- 触媒化学(均一系触媒、不均一系触媒、光触媒など)

- 光化学反応(光誘起反応、光触媒反応など)

- 電気化学合成(電解合成、電極反応など)

- グリーンケミストリー(環境低負荷プロセスなど)

- プロセス化学

分析・評価

- 分析化学(クロマトグラフィー、質量分析、NMR、赤外分光など)

- 構造解析(X線結晶構造解析、電子顕微鏡解析など)

- 表面分析(AFM、XPS、TOF-SIMSなど)

- 高速スクリーニング技術

- 分子シミュレーション・計算化学

生命化学

- 生物有機化学(生体分子合成、酵素反応など)

- ケミカルバイオロジー

- 創薬化学(医薬品候補分子の設計・合成など)

- ペプチド・核酸化学(人工DNA、RNA合成など)

- バイオマテリアル(人工臓器、ドラッグデリバリーなど)

環境・エネルギー

- CO₂固定化・資源化

- 水素製造・貯蔵技術

- 廃棄物の化学リサイクル

- 環境分析・モニタリング

- 大気・水質改善用吸着材・フィルター

- 再生可能エネルギー用化学プロセス

理論・計算化学

- 分子軌道計算(DFT、ab initio計算など)

- 反応経路予測・機構解析

- 分子動力学シミュレーション

- マテリアルズインフォマティクス(AI・ビッグデータを活用した材料設計など)

- 量子化学計算による触媒設計

まとめ

化学研究者になるためのくわしい方法は公開情報として知られていません。

この記事では、企業研究者であり、一時は大学職員になることも考えた私が、大学職員(助教、准教授、教授)や企業研究者になるまでの一般的なフローを詳しく説明しました。

また、これから化学系を目指す人のために、化学系の研究分野の一覧も紹介しました。